-

“桐城派”是清代最大散文流派,其鼎盛和后来的没落,可以从以下几个方面来分析:

### 鼎盛原因:

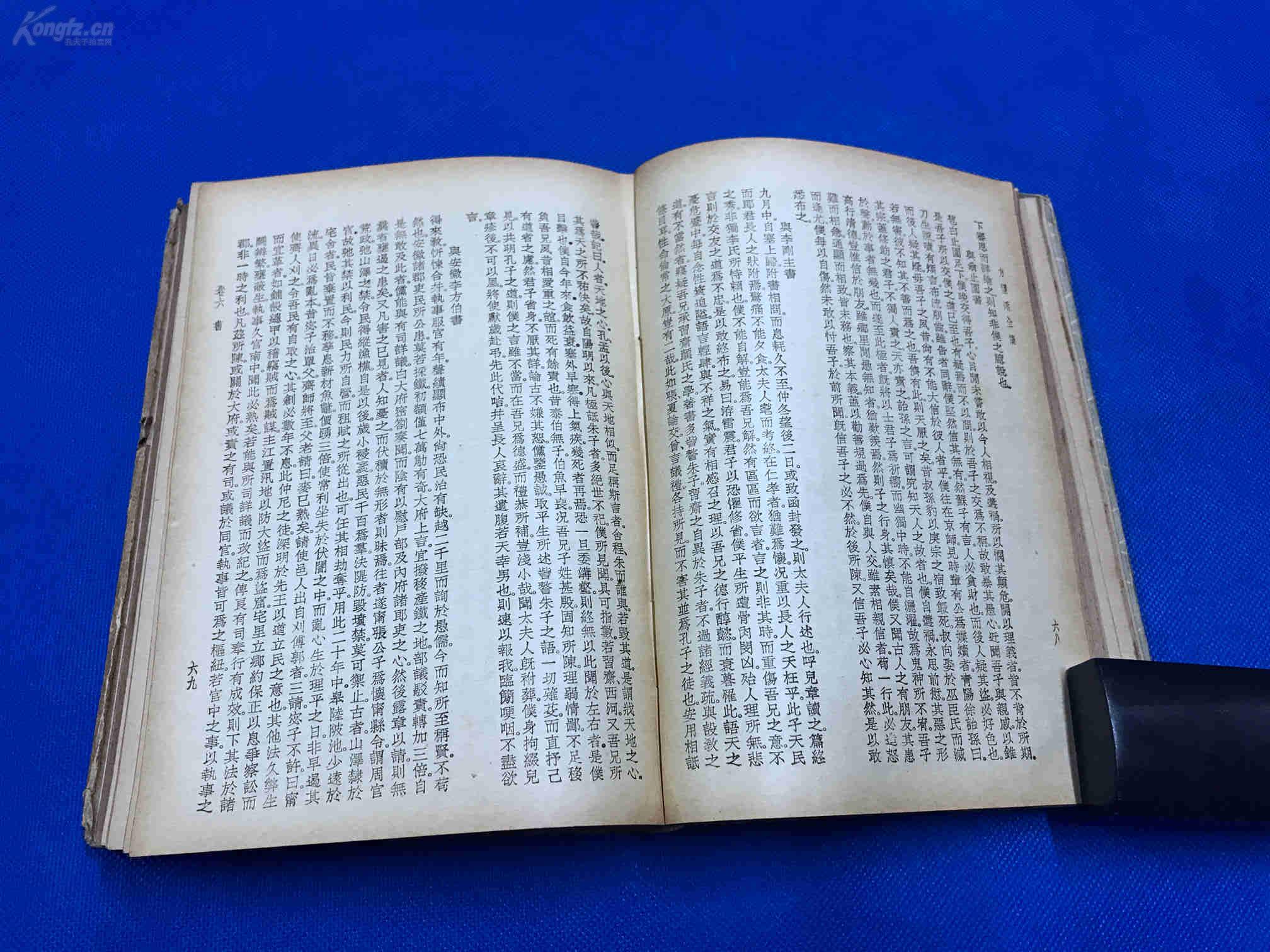

1. "教育影响":桐城派起源于安徽省桐城县,其创始人方苞、刘大櫆、姚鼐等人均是桐城人。他们提倡文以载道,注重文章的道德教化作用,这一理念被广泛接受,影响了当时的教育。

2. "文学传统":桐城派继承了唐宋古文运动的传统,强调文章的“义法”,即文章要有明确的思想内容和艺术技巧。

3. "作品质量":桐城派作家如姚鼐、方苞等人的作品具有很高的文学价值,他们的作品在当时具有很高的声誉。

4. "社会需求":清代中后期,社会对文学的需求较大,桐城派的作品满足了当时社会的审美需求。

### 走向没落:

1. "思想局限":桐城派过于强调文章的道德教化作用,导致其作品在一定程度上忽视了文学的艺术性。

2. "文学变革":随着文学的发展,新的文学流派如“骈文派”等出现,它们在艺术表现手法上更为丰富,逐渐受到读者的喜爱。

3. "社会变迁":清代后期,社会动荡,人们的生活节奏加快,对文学的需求发生变化,更加倾向于追求轻松、通俗的文学作品。

4. "教育改革":

举报

举报 -

桐城派,兴起于清朝初期(康乾前期),鼎盛于清朝中期(乾隆),衰落于清朝后期。影响和统治了中国文坛200多年时间,在国内外都有非常重要的影响力,一度有“天下文章出桐城”的说法。

桐城四祖

桐城四祖桐城派的兴起和衰落是一个相对较长的时间,早期的桐城四祖虽均为桐城人,但是并未以桐城派自居,更没有自称天下文章出桐城。而伴随着桐城文派的影响力不断的上升,桐城派这一概念逐渐被接受。

桐城文庙

桐城文庙清军入关之后,为了巩固自身的统治,一方面对抵抗力量采取了残酷的镇压,一方面也采取了“怀柔”政策,重新尊崇儒家文化,恢复科举考试。而桐城派尊重儒家文化,尊奉程朱理学,适应了这一时代背景。而清代中期以后,整个封建社会日益走向衰落,清廷政治也日益腐败,桐城文派以书院为基地,以古文相传授,针对时政,拥有自身的独特看法。桐城派文人注重气节,注重习文,做人和健身,这些对于当时的中国都是非常难得的。

可以看出,桐城文派不仅迎合了统治阶级的需求,也得到了士人阶层的认可,因而兴起是时代的必然。

六尺巷

六尺巷清朝康熙年间,桐城人张英官至文华殿大学士兼礼部尚书,老家桐城的官邸与吴家为邻,两家院落之间有条巷子,供双方出入使用。后来吴家要建新房,想占这条路,张家人不同意。双方争执不下,将官司打到当地县衙。县官考虑到两家人都是名门望族,不敢轻易了断。

这时,张家人一气之下写封加急信送给张英,要求他出面解决。张英看了信后,认为应该谦让邻里,他在给家里的回信中写了四句话:千里来书只为墙,让他三尺又何妨?万里长城今犹在,不见当年秦始皇。家人阅罢,明白其中含义,主动让出三尺空地。吴家见状,深受感动,也主动让出三尺房基地,“六尺巷”由此得名。

六尺巷是一种谦让的文化,也是一种值得提倡的为人处世的方式,他不仅体现了张英的人格魅力,也是桐城文化的一种表现。

桐城文派宗师关系表

桐城文派宗师关系表桐城派不仅是桐城人的桐城派,更是安徽人乃至于全国的桐城派,在桐城文派先后出现的1200多位作家中,真正是桐城籍的作家只有三分之一左右,更多的左右都来自于其他地区。例如晚晴最先被重用的汉族重臣——曾国藩,就在桐城派的发展中起到了重要的作用。

曾国藩

曾国藩清代后期到民国时期,由于国力的不断衰落,西方的不断侵入,儒家文化和程朱理学已经无力在挽救中国社会。特别是在新文化运动中,为了推广现代白话文,为了推崇新文化,领导者们将矛头对准了古文和传统文化,说了不少过激的话,做了不少过激的事,桐城文派逐渐走向衰落。

桐城文派虽然走向了衰落,但是这并不意味着桐城文派在现代社会就毫无可取之处,就不足以值得研究和继承,对于这些传统文化,后人应该给与必要的重视与保护。特别是桐城派的发源地,更应该重视这一传统文化的传承。

(相关图片来源于网络,徽南城意号,谈历史地理,说人文教育,看社会百态,聊地方发展,喜欢小编文章的朋友欢迎点赞与关注!)

举报 -

举报