黄石卡哥

宽容礼让 和睦共生

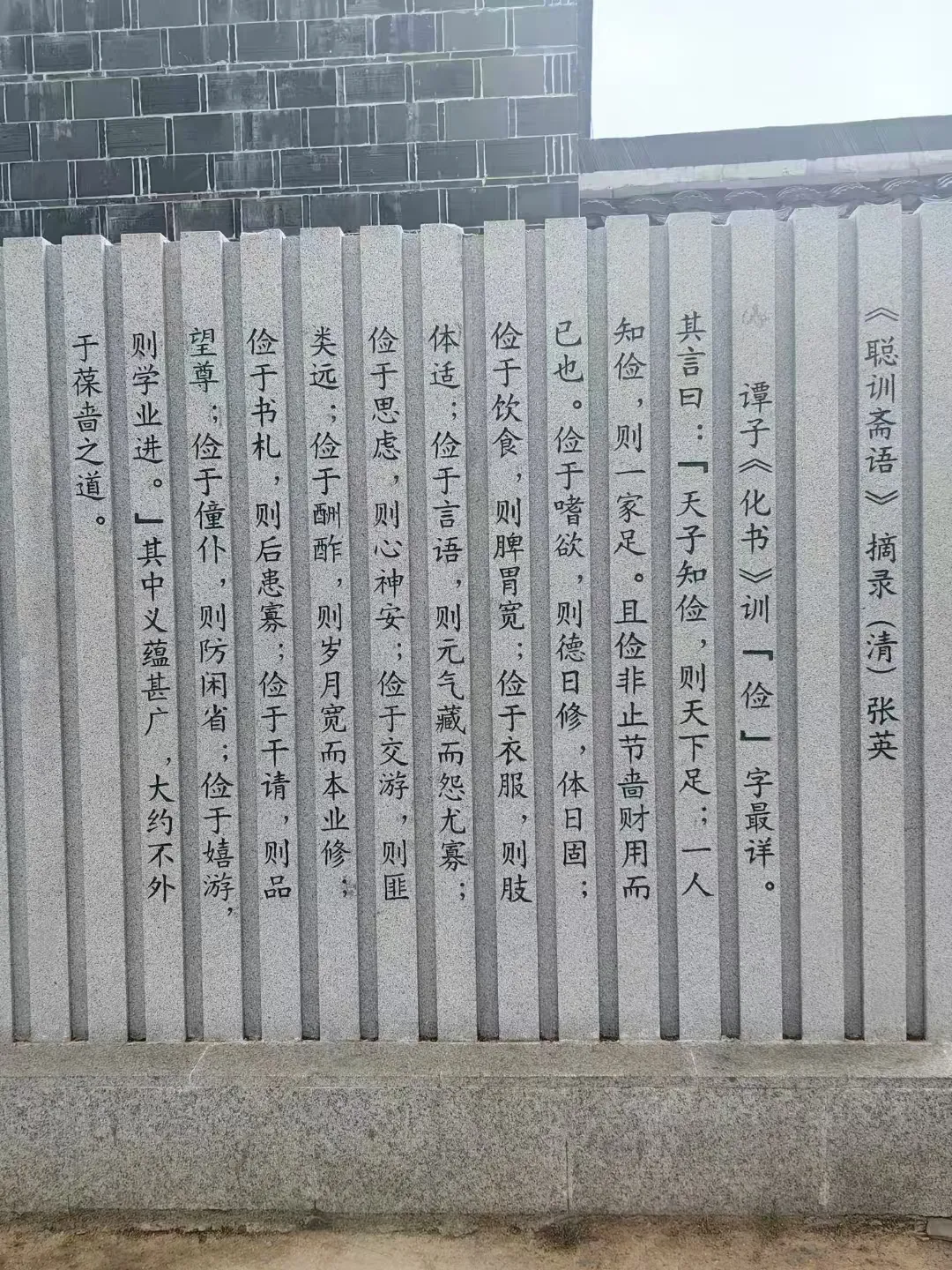

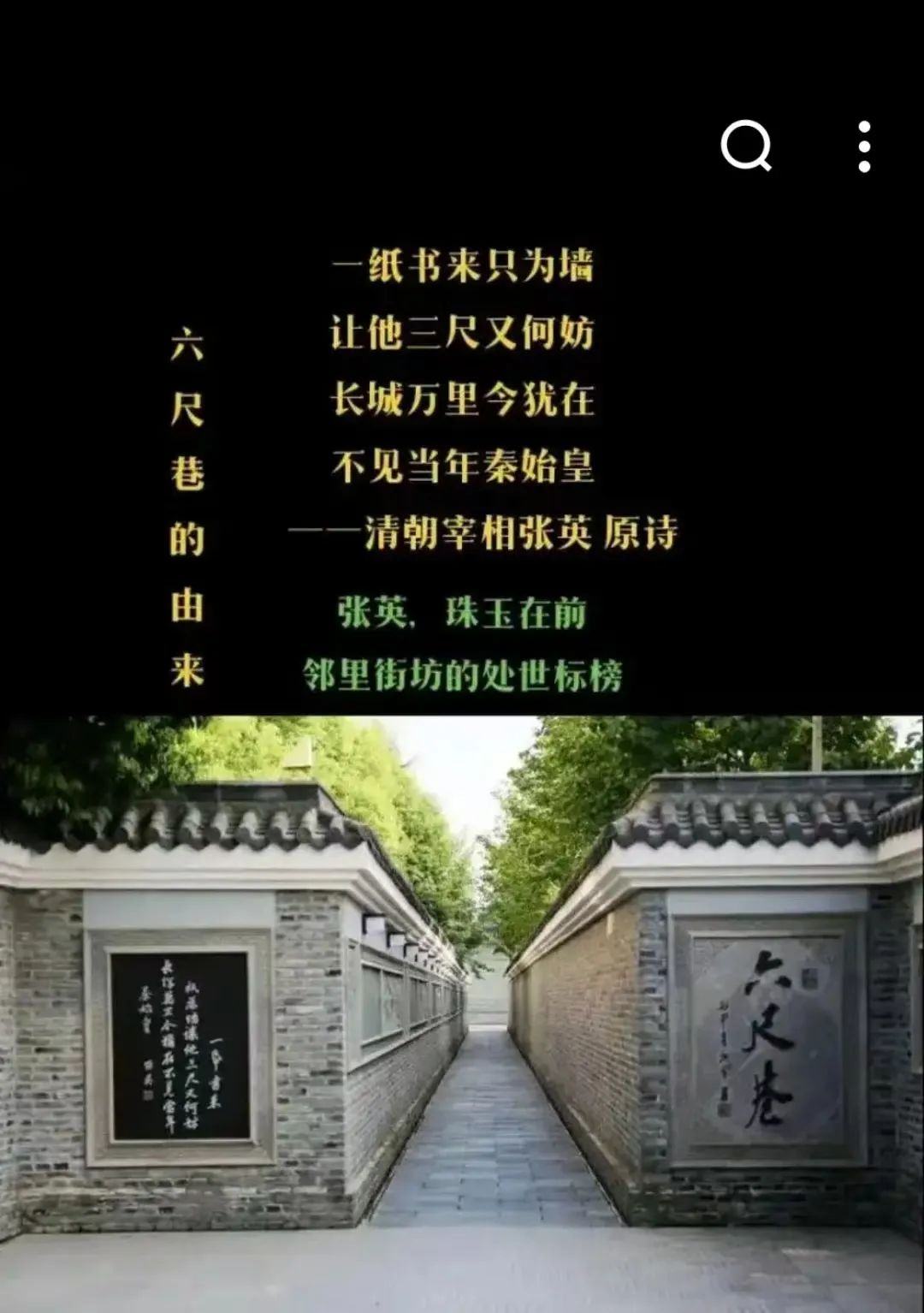

一条巷,仅六尺,却承载着千百年的中国智慧。安徽省安庆市桐城的六尺巷,一个因“和”而生的地方。2025年4月27日,我安徽行的第四天来到桐城市,走进六尺巷,探访历史名迹,诗书照壁前,重温张吴礼让典故。

踏入六尺巷,仿佛穿越了时空的帷幕。眼前这条狭窄的鹅卵石小巷,承载着三百多年前一段令人深思的故事。巷道两旁斑驳的墙壁,仿佛在诉说着往昔的沧桑与智慧。这里不仅是一条小巷,更是一个时代的缩影,一种精神的象征。六尺巷这个充满传奇色彩的地方,不仅是一条普通的巷子,更是一段宽容与谦让的历史见证。

六尺巷的传说,最初因一桩不起眼的争纷而展开。这个故事发生在清代康熙年间。大学士张英收到母亲来信,原来家中扩建院墙时,与邻居为三尺地争执不休。张英望着窗外斑驳的宫墙,提笔写下:“千里家书只为墙,让他三尺又何妨?万里长城今犹在,不见当年秦始皇!”短短的几句诗, 蕴含着深邃的智慧和宽广的胸襟。 张家人读完这首诗,内心深受震撼,主动让出了三尺之地。吴家见状,亦被感动,同样让出三尺。于是,这条六尺宽的小巷便应运而生。六尺巷的诞生,不仅化解了一场纠纷,更彰显了中华传统文化中“和为贵”、“谦让为美”的精髓。那条六尺宽的胡同,就这样伫立成永恒的温暖坐标系。

走进六尺巷,首先映入眼帘的是那青石板铺就的路面,岁月在它们身上刻下了斑驳的痕迹,仿佛在诉说着过往的故事。两旁是古朴的砖瓦房,每一块砖石都透露出历史的厚重感。鹅卵石小路蜿蜒向前,每一步都仿佛踏在岁月的长河里,每一步都让人感受到古人智慧的光芒。张英的谦和,张家人的觉悟,吴家的感恩,无不让人感叹人性之美。这种美,不在于权势的较量,而在于心灵的交融;不在于利益的争夺,而在于精神的升华。巷子的宽度虽然只有六尺,但在我心中,它却是那么宽广,因为它承载着中华民族的传统美德——宽容与礼让。

从现代视角审视这段历史,内心不禁五味杂陈。当今社会,人与人之间的关系似乎越来越紧张,邻里之间的纠纷往往难以化解。人们为了蝇头小利,不惜对簿公堂,甚至反目成仇。礼让之风,古已有之。而今六尺巷犹在,让的精神却似乎只剩下了这六尺的宽度。人们来这里参观、拍照、赞叹,然后回到自己的生活中,继续为停车位、为楼道杂物、为空调滴水而争吵不休。那首“让他三尺”的诗,刻在石碑上,被人诵读,被人称颂,更要把它刻在人们的心中。六尺巷的故事尤为珍贵,它告诉我们,真正的智慧不在于锱铢必较,而在于以退为进;真正的力量不在于强词夺理,而在于以德服人。

站在巷尾回望,我不禁感慨万千。六尺巷的存在,不仅是文化传承的象征,更是精神智慧的凝聚。它提醒我们,在纷繁复杂的社会中,唯有以谦让之心待人,以宽容之怀处世,方能化解矛盾,共创和谐。这条小巷虽仅六尺宽,却蕴含着无限的智慧与力量。它不仅是一条物理上的通道,更是一条心灵的纽带,连接着过去与未来,连接着人与人之间的温情。六尺巷的故事,就像一股清流,提醒我们要以一颗宽容的心去面对生活中的不如意,学会退一步海阔天空。

这次六尺巷之旅,不仅让我领略了古建筑的魅力,更让我深刻体会到了中华文化的博大精深和传统美德的力量。在建设和谐社会、和睦家庭的进程中,我们要将这份宽容与谦让的精神传承下来、继承下去,让它成为我们人生道路上的一盏明灯。